9月15日上午,我院新生迎来开学第一堂课:“纪念中国人民抗日战争胜利80周年讲好中国故事,增强文化自信——从《中国脊梁》谈抗日战争中的钢铁长城”,这是入学新生第一堂思想政治课。

主讲嘉宾王喜民是全国优秀新闻工作者最高奖“长江韬奋奖”(长江系列)获得者、原河北电台副台长。他沿万里长城实地采访,近期出版了《中国脊梁》一书,其中重点记述了长城沿线波澜壮阔的抗日战争历史,今天讲述给入学第一天的新生们。

讲座伊始,王喜民首先回顾了著名新闻记者范长江当年对长城沿线抗战的报道。范长江是内江人,而台下聆听的又是范长江新闻学院的学子,加之正值中国人民抗日战争胜利80周年这一重要时刻,同学们听得格外专注,现场气氛热烈。

王喜民讲述:日本侵华之后,范长江不辞艰辛,远赴长城沿线,穿越一座座烽火台,记录那段悲壮的历史。从1933年的长城抗战,如喜峰口战役,到之后的艰难岁月,范长江多次冒险深入河北、察哈尔、绥远等省的长城地带,采访了包括二十九军官兵在内的众多抗日将士。他生动记述了士兵们高呼“宁为战死鬼,不作亡国奴”,挥动大刀与日军血战的震撼场面,描绘了在古老城墙下现代战争的残酷与中国军人视死如归的英雄气概。范长江将他在前线的所见所闻、所思所感,化作一篇篇详实生动、饱含激情的通讯,发回后方,刊发于《大公报》等有影响力的媒体,极大激发了全国人民的爱国热情与抗战决心,使“长城”在烽火岁月中升华为中华民族精神不屈的象征。正是通过他的笔触,“长城抗战”的形象变得更加具体而深刻地烙印在国人的集体记忆之中。

随后,王喜民又将讲述延伸至整个长城沿线的抗日烽火:从“天下第一关”山海关的英勇抵抗,到喜峰口“大刀向鬼子们的头上砍去”的壮烈场面;从平型关大捷传来振奋人心的消息,到雁门关抗日之战的接连告捷……一段段气壮山河的历史篇章,一次次不绝于耳的胜利号角,在他铿锵的叙述中重现辉煌。

学院党委书记徐大军接受赠书《中国脊梁》后,感慨万千:“今天王老师为我们上了生动而具有强大民族力量的入学第一课《中国脊梁》。通过讲述,我们了解了体现中华民族精神的长城文化,了解了新时代中国新闻人的历史使命就是讲好中国故事,了解了新时期新闻写作的方法和技巧,增强了我们的文化自信。希望所有的同学能够向王老师学习,爱国向善,立志报国,做中国的脊梁。”

入学新生易宇杰:“通过长城文化与抗战故事的结合,我更加了解了中华民族坚韧不屈的精神,每一段长城故事背后都承载着民族的文化与精神。作为入学新生,这场讲座点燃了我对新闻事业的热爱,也让我更加坚定了立志报国的信念。我将不断提升自己,争取成为一名有担当、有温度的中国新闻人。”

入学新生刘俊麟:“今天的讲座让我深受震撼。入学后,我要加倍努力学习,用笔尖记录时代,努力成为'中国的脊梁',为增强文化自信贡献自己的一份力量。”

入学新生徐钰骅:“听完讲座,我最大的感受是'责任'二字。长城文化背后是中华民族的不屈精神,而新闻人的使命正是要将这种精神传递给更多人。

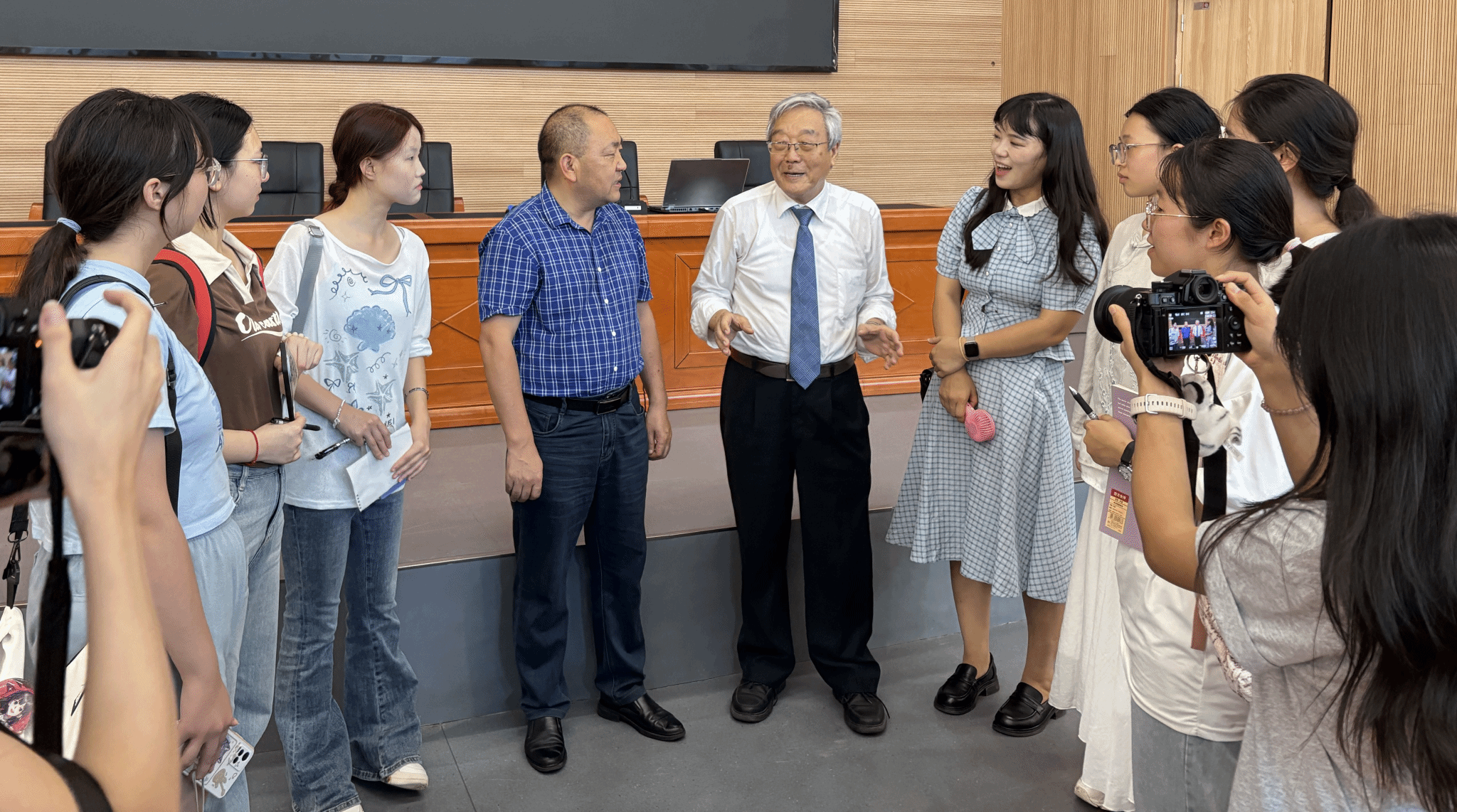

讲座结束后,作为长江韬奋奖(长江系列)获得者的王喜民,与部分学生一同来到青年范长江铜像前,共同深切缅怀这位中国新闻事业的巨匠。

我院于2014年在四川省内江市正式揭牌成立。范长江作为新中国新闻事业的开拓者,在家乡设立以他名字命名的学院,旨在传承其新闻理念。此次新生入学第一课,正是我院践行这一使命的生动实践 —— 通过红色历史教育与新闻精神传承相结合,为新生筑牢思想根基,引导他们在未来的新闻道路上,坚守理想、勇担使命,成长为无愧于时代、无愧于 “范长江新闻人” 称号的优秀从业者。

文、图/刘佳 初审/阮旭 复审/吴籽龙 终审/徐大军